국내 떡볶이 프랜차이즈 150여개

엽떡 연평균 매출액, 교촌치킨보다 많아

젊은 세대를 중심으로 매운맛·배달이 결합한 엽떡 신드롬이 전국을 휩쓸면서 불닭발땡초동대문엽기떡볶이(엽기떡볶이)가 교촌치킨을 비롯한 치킨 프랜차이즈의 평균 매출을 넘어선 것으로 나타났다.

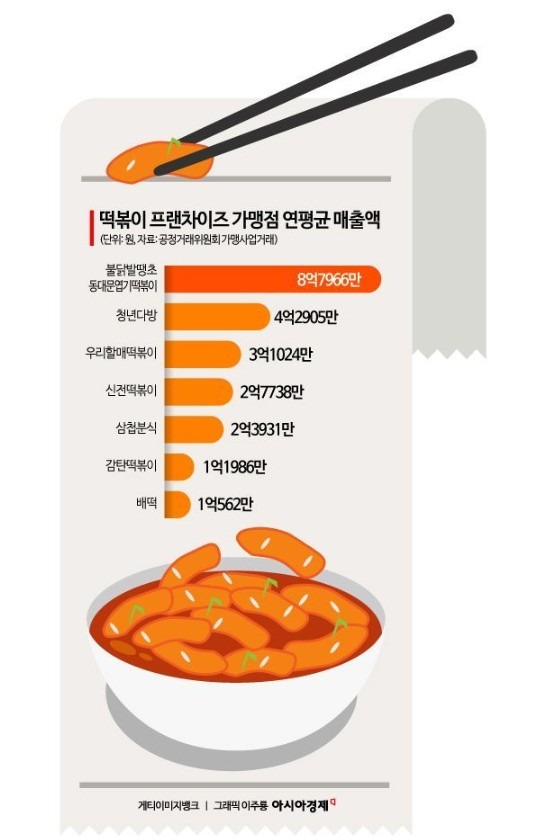

7일 공정거래위원회에 따르면 국내 떡볶이 프랜차이즈는 현재 150여개에 달한다. 이 가운데 매출 상위권 브랜드는 엽기떡볶이를 비롯해 신전떡볶이 청년다방 배떡 우리할매떡볶이 삼첩분식 감탄떡볶이 등이다. 과거에는 분식 카테고리의 보조 메뉴로 취급되던 떡볶이가 이제는 하나의 외식 산업 축으로 자리 잡았다는 평가다.

평균 매출 8억7966만원… 치킨보다 많아

엽기떡볶이는 지난해 가맹점 평균 매출액이 8억7966만원으로 집계됐다. 전년(7억9985만원)보다 약 10% 늘어난 수치다. 이는 치킨 프랜차이즈 가운데 평균 매출이 가장 높은 교촌치킨(7억2726만원)보다 많다. 다른 대표 브랜드인 bhc(5억2972만원), BBQ(5억879만원)와 비교하면 3억원 이상 차이가 난다. 2023년 기준 외식업 프랜차이즈 가맹점 평균 매출은 3억2300만원이었다.

2009년 문을 연 엽기떡볶이는 초창기엔 매운맛 마니아층을 중심으로 알려졌다. 2020년대 들어선 사회관계망서비스(SNS)와 배달 플랫폼을 중심으로 인기를 얻었다. 매운맛 단계를 6단계로 세분화하고, 엽떡 굿즈와 엽떡 챌린지 등 팬덤형 마케팅을 펼치며 전국 브랜드로 성장했다.

점포 수도 꾸준히 늘고 있다. 2022년 552개, 2023년 602개, 2024년 현재 659개로 매년 증가세다. 올해 안에 700개 돌파가 유력하다. 경기 침체 여파로 외식 프랜차이즈 상당수가 점포를 줄이는 가운데, 엽기떡볶이는 오히려 매장을 늘리고 있다.

운영사 핫시즈너의 실적도 개선됐다. 핫시즈너의 지난해 매출액은 1230억원으로 전년(1083억원)보다 13% 증가했다. 영업이익은 27억원에서 51억원으로 89% 급증했다. 맵부심(매운맛 자부심) 문화를 기반으로 한 브랜드 경쟁력이 실적을 견인했다는 분석이다.

신전·청년다방·배떡… 세대별 취향 경쟁

가맹점 수 기준 1위는 신전떡볶이다. 지난달 기준 818개 매장을 운영하고 있다. 2022년 722개였던 가맹점은 2023년 702개로 잠시 줄었다가, 지난해부터 다시 늘었다. 신전떡볶이의 가맹점 평균 매출은 4억2905만원이다.

운영사 더신전은 지난해 179억원의 매출을 기록했다. 전년(124억원)보다 44% 증가한 수치지만, 영업이익은 42억원에서 35억원으로 16% 감소했다. 배달 수수료와 원재료비 상승이 이익률을 압박한 것으로 풀이된다.

신전떡볶이는 1999년 대구 경명여고 앞에서 출발했다. 당시 23세 청년이던 하성호 대표가 매운 떡볶이의 성지를 만들겠다며 창업했고, 2003년부터 가맹사업을 시작했다. 2015년 이후 호주, 미국, 베트남, 대만, 필리핀, 일본, 캐나다 등 해외 시장에도 진출했다. 주문 즉시 냄비에서 조리하는 개별 조리 방식이 특징이다.

청년다방은 356개 매장의 연평균 매출이 4억2905만원으로 집계됐다. 카페형 인테리어와 커피, 디저트를 결합한 프리미엄 분식 콘셉트로 20~30대 직장인 고객을 공략하고 있다.

반면 한때 인기를 끌었던 배떡은 성장세가 꺾였다. 매장 수는 2022년 490개에서 지난해 325개로 줄었고, 연평균 매출은 1억562만원에 그쳤다. SNS를 중심으로 유행했던 로제 떡볶이 열풍이 잦아들면서 자연스럽게 조정 국면에 들어선 것으로 보인다.

우리할매떡볶이는 평균 매출 3억1024만원, 삼첩분식은 2억3931만원으로 나타났다.

떡볶이가 외식 창업 시장에서 떠오르는 이유는 낮은 식자재 단가와 빠른 회전율이다. 프랜차이즈 업계 관계자는 "떡볶이는 조리 난이도가 낮고 인건비 부담이 적어 1인 창업에 유리하다"며 "치킨 대비 초기 투자비가 20% 이상 저렴하다"고 말했다.

실제 공정위 자료를 보면 엽기떡볶이 창업비(평균 1억6000만원)는 교촌치킨(2억원)보다 낮다. 배달 중심의 소비 구조가 자리 잡으면서 홀 매장 의존도가 낮고, 인건비 부담도 상대적으로 적다. 이 관계자는 "치킨이 가족 단위 외식 중심이라면, 떡볶이는 친구·연인 등 젊은 세대 중심의 아이템"이라며 "SNS 노출 빈도가 높고 재구매 주기가 짧아 성장 잠재력이 크다"고 덧붙였다.

| 출처 : 아시아경제 | https://www.asiae.co.kr/article/2025110616251003201

|